Les risques chimiques liés aux procédés de soudage

- Marc Duvollet

- 9 mai 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 12 mai 2025

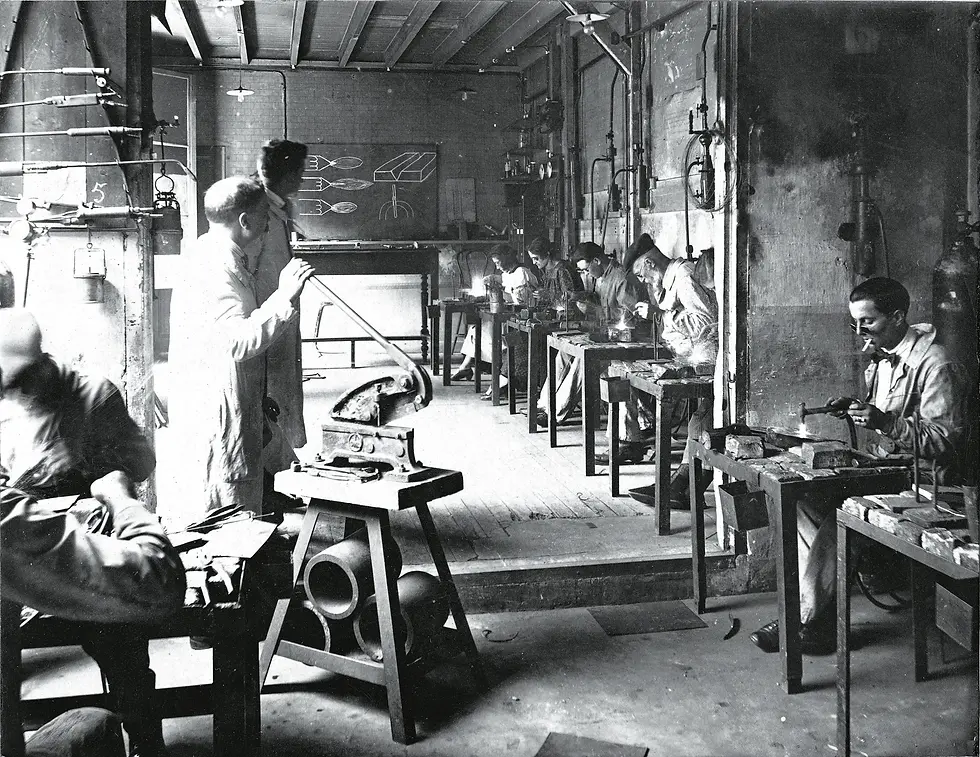

Dans l'antre des ateliers où crépitent les arcs électriques, une alchimie moderne se joue entre l'homme et le métal. Les soudeurs, ces forgerons contemporains, façonnent notre monde d'acier au prix d'un combat silencieux contre des ennemis invisibles : les miasmes toxiques nés de leur art. Sous le masque protecteur, derrière le rideau d'étincelles, se cache une réalité plus sombre que la suie des fumées - celle d'une exposition quotidienne à des substances chimiques dangereuses.

Aperçu des principales techniques de soudage

Le soudage TIG (Tungsten Inert Gas)

Procédé noble parmi les techniques d'assemblage, le TIG se distingue par son électrode infusible en tungstène, protégée par un gaz inerte (argon ou hélium). Cette méthode exigeante offre une précision chirurgicale, particulièrement appréciée pour les matériaux délicats comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou le titane. Son principal atout réside dans la qualité exceptionnelle des cordons produits, faisant de lui le procédé de choix pour les industries exigeantes (aérospatiale, nucléaire). Bien que générant peu de fumées, il présente des risques spécifiques liés à l'émission d'ozone et aux rayonnements UV intenses.

Le soudage MIG (Metal Inert Gas)

Technique phare des ateliers modernes, le MIG utilise un fil électrode consommable alimenté en continu, sous protection gazeuse inerte. Sa rapidité d'exécution et son adaptabilité à l'automatisation en font un allié précieux pour l'assemblage des aciers courants et de l'aluminium. Cependant, cette productivité s'accompagne d'une génération importante de fumées métalliques, nécessitant des mesures de protection renforcées. On le rencontre fréquemment dans les domaines de la carrosserie automobile et de la chaudronnerie industrielle.

Le soudage MAG (Metal Active Gas)

Cousin du MIG, le MAG s'en distingue par l'utilisation d'un gaz actif (généralement du CO₂ ou des mélanges argon/CO₂). Cette particularité lui confère une pénétration accrue, particulièrement adaptée aux aciers au carbone. Les émissions gazeuses, notamment de monoxyde de carbone, imposent une ventilation rigoureuse des postes de travail. Son domaine de prédilection couvre les applications industrielles lourdes et la construction métallique.

Le soudage à l'arc avec électrodes enrobées

Méthode historique et universellement répandue, ce procédé utilise des électrodes consommables dont l'enrobage se transforme en gaz protecteur sous l'effet de la chaleur. Son principal avantage réside dans son extrême polyvalence - il fonctionne sur pratiquement tous les métaux et dans toutes les positions, y compris en extérieur. Cependant, la décomposition de l'enrobage génère des fumées particulièrement chargées en éléments toxiques (chrome, manganèse), nécessitant une protection respiratoire rigoureuse. Malgré l'apparition de techniques plus modernes, il reste incontournable pour les travaux de maintenance et les chantiers difficiles d'accès.

Le risque Chimique

Les fumées générées par les opérations de soudage constituent un mélange complexe et hautement toxique, composé de particules ultrafines et de gaz dangereux, dont plusieurs sont classés cancérogènes avérés par le Centre International de Recherche sur le Cancer (groupe 1). Leur composition varie significativement selon les procédés employés : le soudage des aciers inoxydables libère notamment du chrome hexavalent, substance particulièrement redoutable, tandis que d'autres techniques produisent des émanations de manganèse, de nickel, de plomb, ou encore des gaz toxiques comme l'ozone et le monoxyde de carbone, sans oublier le risque de formation accidentelle de phosgène, particulièrement insidieux.

Les données de l'INRS révèlent une situation alarmante : pas moins de 90% des professionnels du soudage seraient exposés à des concentrations dépassant les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP). Le chrome VI, strictement réglementé par l'arrêté du 13 juillet 2006, voit son seuil d'exposition plafonné à 0,025 mg/m³ selon les dispositions contraignantes du règlement REACH. Quant au manganèse, récemment encadré par la directive européenne 2017/2398, il présente des risques neurotoxiques majeurs avec une VLEP établie à 0,2 mg/m³.

La dangerosité particulière de ces fumées tient à leur capacité de pénétration dans l'organisme : les particules PM1, d'une finesse extrême, s'infiltrent profondément dans l'appareil respiratoire, pouvant entraîner à terme des pneumoconioses ou des cancers broncho-pulmonaires. Les données techniques montrent que certains procédés comme le MIG/MAG ou le soudage avec électrodes enrobées génèrent des émissions trois à cinq fois supérieures à celles du soudage TIG (selon les études INRS ED 6116), nécessitant des mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail.

Et lorsque les ultraviolets de l'arc rencontrent les résidus de solvants chlorés, naît le phosgène, ce gaz de combat qui fit tant de ravages durant la Grande Guerre.

L'Art de la Prévention

Face à ces périls, les soudeurs doivent devenir des alchimistes à rebours, transformant le danger en sécurité.

Maîtrise des émissions à la source : L'installation de systèmes de ventilation mécanique adaptés, notamment des bras articulés et hottes aspirantes conformes à la norme NF EN 16985, constitue la première ligne de défense contre les fumées toxiques.

Confinement des opérations : L'utilisation de cabines de soudage spécialement conçues, répondant aux exigences de la directive 2017/2398/UE, permet d'isoler efficacement les procédés les plus émissifs.

Optimisation des techniques : Conformément à l'article R.4412-58 du Code du travail, la substitution systématique vers des procédés moins émissifs (comme le choix du TIG plutôt que du MIG/MAG) est privilégiée lorsque les contraintes techniques le permettent.

Automatisation des processus : Le recours à des robots de soudage permet d'éloigner significativement les opérateurs des sources d'émission, réduisant ainsi leur exposition.

Protection respiratoire individuelle : Selon la norme NF EN 12941, les interventions ponctuelles nécessitent des masques FFP3, tandis que les travaux prolongés imposent le port d'appareils à ventilation assistée (PAPR).

Protection oculaire avancée : Les écrans faciaux équipés de filtres UV/IR, dont l'indice de protection est rigoureusement adapté à l'intensité du procédé, constituent un équipement indispensable.

Tenues de protection : Les combinaisons ignifugées certifiées EN ISO 11611, complétées par des gants en cuir à manchette, offrent une barrière efficace contre les projections.

Protection périphérique : L'installation de rideaux de soudage anti-UV protège non seulement l'opérateur mais également son environnement de travail.

Signalisation des zones à risque : Conformément à l'arrêté du 4 novembre 1993, le marquage clair et visible des zones dangereuses est obligatoire.

Formation spécialisée : La circulaire DGT 2010/04 impose des modules de formation spécifiques aux risques chimiques dans le cadre de la formation SST.

Gestion des temps d'exposition : La rotation des postes et la limitation de la durée d'exposition continue constituent des mesures organisationnelles essentielles.

Maintenance préventive : L'article R.4222-10 du Code du travail impose une vérification trimestrielle des systèmes d'aspiration.

Nettoyage sécurisé : L'interdiction du balayage à sec au profit de méthodes humides permet de limiter la remise en suspension des poussières métalliques.

Gestion des consommables : Le stockage sécurisé des électrodes et solvants dans des zones dédiées est une exigence fondamentale.

Surveillance environnementale : L'arrêté du 8 octobre 2018 encadre strictement les mesures régulières de concentration des polluants atmosphériques.

Protocoles d'urgence : La présence de matériel de premiers secours spécifiquement adapté aux risques chimiques est obligatoire.

Documentation technique : Les fiches de poste doivent être régulièrement actualisées et inclure des pictogrammes de danger clairement identifiables.

Innovation technologique : L'adoption de torches à aspiration intégrée permet de réduire jusqu'à 70% les émissions de fumées.

Formation et Vigilance

Nul ne peut prétendre à l'art du soudage en sécurité sans avoir subi au préalable un panel de formation spécialisé en santé sécurité au travail. Les modules obligatoires, prescrits par l'article R. 4412-39, enseignent aux soudeurs comment distinguer les fumées bénignes des mortelles, comment ajuster leur masque à ventilation assistée (PAPR) ou interpréter les signes avant-coureurs de l'intoxication. Egalement, les soudeurs devraient recevoir une formation ATEX afin d'identifier les facteurs concourant à une possible explosion (lorsque l'on sait que l'acétylène est très souvent utilisé en soudage, cela prend tout son sens) et une formation incendie, comprenant la manipulation des extincteurs.

Les formateurs quant à eux doivent insister sur les gestes sacrés : le lavage méticuleux des mains avant la pause, le changement rituel des vêtements contaminés, l'inspection quotidienne des équipements de protection. Car comme le rappelle la directive 89/391/CEE, la sécurité n'est pas un don mais un savoir-faire qui s'acquiert et s'entretient. Bien sur, les formateurs eux même doivent avoir reçu des formations à la prévention face aux risques incendies, chimiques, ATEX, électriques de même qu'une formation PRAP IBC afin de prévenir des troubles musculos squelettiques.

La Surveillance Médicale Renforcée

Tous les six mois, les soudeurs passent devant le médecin du travail dans le cadre de leur surveillance médicale renforcée (article R. 4624-23) . Le médecin du travail interprète les résultats médicaux afin de déceler de potentielles maladies : un taux de manganèse urinaire trop élevé, une capacité pulmonaire diminuée... Autant de messages cryptés que seul un œil exercé peut décoder.

Pneumoconiose du soudeur : Cette fibrose pulmonaire caractéristique se développe après des années d'inhalation des particules métalliques (notamment lors du soudage MIG/MAG ou à l'arc en espaces confinés). Son dépistage repose sur un suivi radiologique combinant radiographie thoracique et scanner haute résolution.

Asthme professionnel : Les fumées de soudage d'aciers galvanisés ou des alliages d'aluminium provoquent fréquemment cette hypersensibilité bronchique, diagnostiquée par des tests spirométriques avec mesure spécifique du VEMS, particulièrement après exposition.

Cancer broncho-pulmonaire : Le soudage des aciers inoxydables sans ventilation adéquate expose au chrome VI, nécessitant un suivi scanographique annuel pour les professionnels ayant plus de 10 ans d'exposition.

Cancer des sinus ethmoïdaux : Pathologie redoutée des soudeurs travaillant sur inox en position courbée, où les fumées stagnent au niveau facial, détectable par fibroscopie nasale systématique.

Manganisme : Ce syndrome parkinsonien apparaît chez les soudeurs utilisant intensivement des électrodes riches en manganèse (soudage en chantier naval par exemple), nécessitant un bilan neurologique complet avec IRM et dosage urinaire.

Dermites professionnelles : Les projections d'étincelles sur peau humide et le contact répété avec des électrodes nickelées provoquent ces eczémas caractéristiques, révélés par des tests épicutanés.

Kératoconjonctivites : Fréquentes chez les soudeurs négligeant leur protection oculaire lors de soudage en série, diagnostiquées à l'examen à la lampe à flete après apparition de photophobie.

Surdité professionnelle : Résultant de la combinaison du bruit des ateliers et des vibrations des outils, cette atteinte progressive est objectivée par audiogramme annuel, surtout en chaudronnerie industrielle.

Intoxication aiguë au CO : Danger particulier du soudage en cuves mal ventilées, nécessitant un dosage urgent de carboxyhémoglobine devant tout malaise en milieu confiné.

Troubles cognitifs : Conséquence insidieuse des expositions prolongées aux fumées de plomb (soudage de pièces anciennes), évalués par une batterie de tests neuropsychologiques.

Bronchite chronique du soudeur : Apparaît après des années de travail dans des ateliers sous-ventilés, avec EFR montrant un syndrome obstructif irréversible.

Néphropathies aux métaux lourds : Complications rénales chez les soudeurs de pipelines exposés au cadmium, dépistées par analyse urinaire des protéines spécifiques.

Ulcérations nasales au chrome : Lésions typiques des soudeurs d'inox penchés sur leur pièce, nécessitant une rhinoscopie devant tout saignement nasal persistant.

Pathologies cardiovasculaires : Aggravées par l'exposition chronique aux particules ultrafines (soudage en atmosphère polluée), suivies par exploration vasculaire complète.

Surveillance réglementaire : Le cadre de l'arrêté du 1/03/2016 impose un protocole complet incluant marqueurs sanguins (plombémie, cadmiurie), tests fonctionnels respiratoires et examen neurologique annuel.

Commentaires